El desafío del manejo sostenible de bosques y de aumentar valor a los recursos que se aprovechan de ellos pasa necesariamente por contar con información confiable de las estimaciones de las existencias disponibles

POTENCIAL DE LOS BOSQUES NATURALES DE BOLIVIA PARA LA PRODUCCION FORESTAL PERMANENTE

TABLA DE CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS

LISTA DE CUADROS

LISTA DE FIGURAS

PROLOGO

PRESENTACION

1. INTRODUCCION

2. METODOLOGIA

2.1 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

2.2 BASE DE DATOS E INVENTARIOS FORESTALES

2.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

3. RESULTADOS

3.1.CHIQUITANÍA

3.2 BAJO PARAGUÁ

3.3 GUARAYOS

3.4 CHORÉ

3.5 PREANDINO AMAZÓNICO

3.6 AMAZONÍA

4. DISCUSION DE RESULTADOS

4.1 LA DELIMITACIÓN DE LAS REGIONES PRODUCTIVAS

4.2 CONSIDERACIONES SOBRE LA RIQUEZA FLORÍSTICA Y FRECUENCIA

4.3 PARÁMETROS DASOMÉTRICOS (N, G Y V) PARA DAP > 20 CM

4.4 ABUNDANCIA DE LOS GRUPOS COMERCIALES PARA DAP > 20 CM.

4.5 PARÁMETROS DASOMÉTRICOS (N, G Y V) PARA DAP > DMC

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

ANEXO 1

Lista de Concesiones y Propiedades privadas cuyos inventarios forestales fueron involucradas en las estadísticas de este documento.

ANEXO 2

Lista de las principales especies y distribución diamétrica de los valores de abundancia área basal y Volumen en cada región productora.

LISTA DE CUADROS

CUADRO 1. NÚMERO DE ESPECIES Y ABUNDANCIA POR GRUPOS DE FRECUENCIA EN LA CHIQUITANÍA (DAP > 20 CM)

CUADRO 2. ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES PRINCIPALES DE LA CHIQUITANÍA (DAP > 20 CM)

CUADRO 3. ABUNDANCIA, ÁREA BASAL Y VOLUMEN SEGÚN GRUPOS COMERCIALES EN LA CHIQUITANÍA (DAP > 20 CM)

CUADRO 4. RANGOS DE ABUNDANCIA, AREA BASAL Y VOLUMEN EN CHIQUITANÍA

CUADRO 5. RANGOS DE ABUNDANCIA, ÁREA BASAL Y VOLUMEN EN CHIQUITANÍA

CUADRO 6. NÚMERO DE ESPECIES Y ABUNDANCIA POR GRUPOS DE FRECUENCIA EN BAJO PARAGUÁ (DAP > 20 CM)

CUADRO 7. ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES PRINCIPALES EN BAJO PARAGUÁ (DAP > 20 CM)

CUADRO 8. ABUNDANCIA, ÁREA BASAL Y VOLUMEN SEGÚN GRUPOS COMERCIALES EN BAJO PARAGUÁ (DAP > 20 CM)

CUADRO 9. RANGOS DE ABUNDANCIA, AREA BASAL Y VOLUMEN – BAJO PARAGUÁ

CUADRO 10. RANGOS DE ABUNDANCIA, AREA BASAL Y VOLUMEN EN BAJO PARAGUÁ

CUADRO 11. NÚMERO DE ESPECIES Y ABUNDANCIA POR GRUPOS DE FRECUENCIA EN GUARAYOS (DAP > 20 CM)

CUADRO 12. ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES PRINCIPALES EN GUARAYOS (DAP > 20 CM)

CUADRO 13. ABUNDANCIA, ÁREA BASAL Y VOLUMEN POR GRUPOS DE ESPECIES EN GUARAYOS (DAP > 20 CM)

CUADRO 14. RANGOS DE ABUNDANCIA, AREA BASAL Y VOLUMEN EN GUARAYOS

CUADRO 15. RANGOS DE ABUNDANCIA, AREA BASAL Y VOLUMEN EN GUARAYOS

CUADRO 16. NÚMERO DE ESPECIES Y ABUNDANCIA POR GRUPOS DE FRECUENCIA EN CHORÉ (DAP > 20 CM)

CUADRO 17. ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES PRINCIPALES EN CHORÉ (DAP > 20 CM)

CUADRO 18. ABUNDANCIA, ÁREA BASAL Y VOLUMEN SEGÚN GRUPOS COMERCIALES EN CHORÉ (DAP > 20 CM)

CUADRO 19. RANGOS DE ABUNDANCIA, AREA BASAL Y VOLUMEN EN CHORÉ

CUADRO 20. RANGOS DE ABUNDANCIA, AREA BASAL Y VOLUMEN EN CHORÉ

CUADRO 21. NÚMERO DE ESPECIES Y ABUNDANCIA POR GRUPOS DE FRECUENCIA EN PREANDINO-AMAZÓNICO (DAP > 20 CM)

CUADRO 22. ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES PRINCIPALES EN PREANDINO-AMAZÓNICO

CUADRO 23. ABUNDANCIA, ÁREA BASAL Y VOLUMEN SEGÚN GRUPOS COMERCIALES EN PREANDINO-AMAZÓNICO (DAP > 20 CM)

CUADRO 24. RANGOS DE ABUNDANCIA, ÁREA BASAL Y VOLUMEN EN PREANDINO-AMAZÓNICO PARA DAP > 20 CM

CUADRO 25. RANGOS DE ABUNDANCIA, ÁREA BASAL Y VOLUMEN EN PREANDINO-AMAZÓNICO PARA DAP > DMC

CUADRO 26. NÚMERO DE ESPECIES Y ABUNDANCIA POR GRUPOS DE FRECUENCIA EN AMAZONÍA (DAP > 20 CM)

CUADRO 27. ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES PRINCIPALES EN AMAZONÍA (DAP > 20 CM)

CUADRO 28. ABUNDANCIA, ÁREA BASAL Y VOLUMEN SEGÚN GRUPOS COMERCIALES EN AMAZONÍA (DAP > 20 CM)

CUADRO 29. RANGOS DE ABUNDANCIA, AREA BASAL Y VOLUMEN EN AMAZONÍA

CUADRO 30. RANGOS DE ABUNDANCIA, AREA BASAL Y VOLUMEN EN AMAZONÍA

CUADRO 31. ZONIFICACIONES QUE CORRESPONDEN A LAS REGIONES PRODUCTORAS

CUADRO 32. NÚMERO DE ESPECIES POR GRUPOS DE FRECUENCIA Y REGIÓN PRODUCTORA (DAP > 20 CM)

LISTA DE FIGURAS

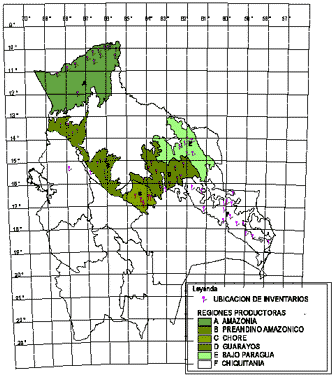

FIGURA 1. UBICACIÓN DE INVENTARIOS FORESTALES Y REGIONES PRODUCTORAS

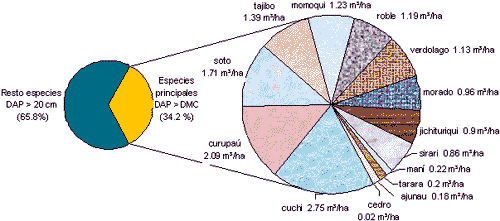

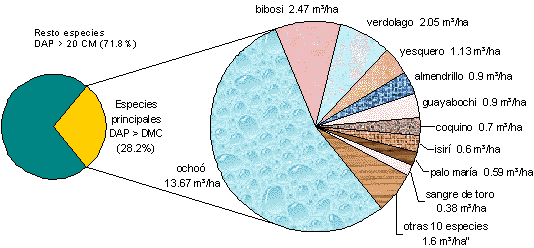

FIGURA 2. VOLUMEN DE ESPECIES PRINCIPALES EN CHIQUITANÍA (DAP > DMC)

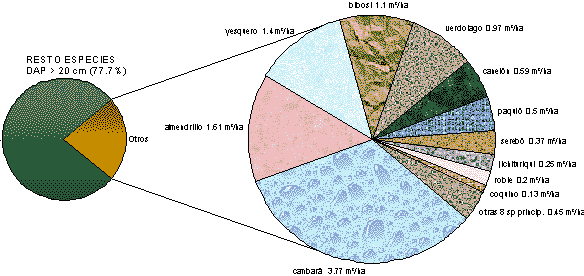

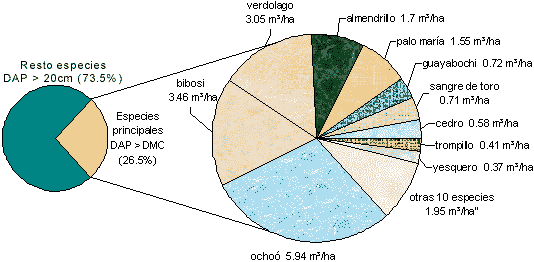

FIGURA 3. VOLUMEN DE LAS ESPECIES PRINCIPALES EN BAJO PARAGUÁ (DAP > DMC)

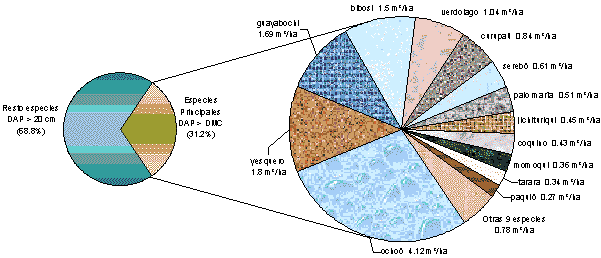

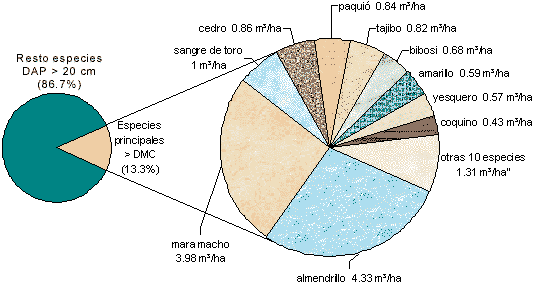

FIGURA 4. VOLUMEN DE LAS ESPECIES PRINCIPALES EN GUARAYOS

FIGURA 5. VOLUMEN DE LAS ESPECIES PRINCIPALES EN CHORÉ (DAP > DMC)

FIGURA 6. VOLUMEN DE LAS ESPECIES PRINCIPALES EN PREANDINO–AMAZÓNICO (DAP > DMC)

FIGURA 7. VOLUMEN DE LAS ESPECIES PRINCIPALES EN AMAZONÍA (DAP > DMC)

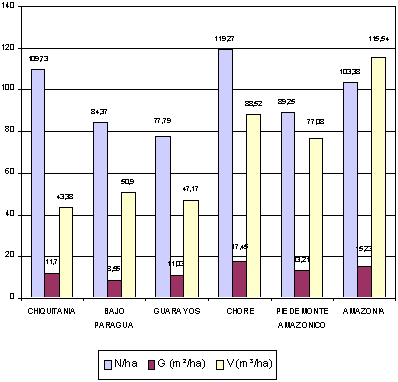

FIGURA 8. ABUNDANCIA (N), AREA BASAL (G) Y VOLUMEN (V)

FIGURA 9. ABUNDANCIA POR GRUPOS COMERCIALES Y POR REGIÓN PRODUCTORA

FIGURA 10. ABUNDANCIA (N), AREA BASAL (G) Y VOLUMEN (V) POR REGIÓN PRODUCTORA (DAP > DMC).

AGRADECIMIENTOS

Por los aportes, comentarios y lectura realizados al presente documento: Patricia Nagashiro (mejoramiento de figuras); Marisol Toledo (nombres científicos); Fernando Pizarro (figura 1 y contratapa, nombres científicos y revisión de planillas de inventarios); Mercedes Barrancos (revisión planillas de inventarios, nombres científicos en literatura); Olvis Camacho, Ricardo Guzmán, Arturo Moscoso, Nancy Fleig, Francisco Kempff, José L. de Urioste, Fernando Frontanilla y Eduardo Sandoval (lectura y/o comentarios); Luis Simons (sugerencia al anexo 2).

Al proyecto Manejo Forestal Sostenible (BOLFOR) por el co-financiamiento de la consultoría de E. Dauber y el financiamiento de la presente publicación.

PROLOGO

El desafío del manejo sostenible de bosques y de aumentar valor a los recursos que se aprovechan de ellos pasa necesariamente por contar con información confiable de las estimaciones de las existencias disponibles y de aquellas remanentes para las próximas cortas, a efectos de permitir el uso sostenible del bosque, su conservación y la protección de la biodiversidad para beneficio de la sociedad boliviana en su conjunto.

La información contenida en el presente documento, por primera vez y de manera fehaciente nos proporciona una aproximación de las existencias de nuestros bosques y consecuentemente de su valor maderable, la diversidad de especies forestales, volúmenes disponibles entre aprovechables y potenciales para las regiones que tradicionalmente se han caracterizado como productoras de madera.

Es importante resaltar que este documento es el resultado de la valiosa participación de los diferentes actores forestales. Por un lado, las empresas concesionarias y propietarios privados que realizaron inventarios de reconocimiento en sus concesiones y propiedades boscosas; por otro el trabajo de los profesionales forestales en la ejecución del trabajo de campo acorde a lo establecido en las normas técnicas, junto a los materos o baqueanos que con algunas deficiencias tuvieron su aporte en la identificación de las especies. Finalmente, el Estado Boliviano a través de la Superintendencia Forestal con el procesamiento, ordenación y la sistematización de la información, concretizada en el presente trabajo.

Por otro lado, este proceso no requirió de inversiones adicionales del Estado Boliviano con el objeto de contar con la información de resultados de inventarios forestales en los bosques productivos del país ni de formular proyectos cuantiosos para la captura, proceso y análisis de la información necesaria. Simplemente se recurrió a lo existente, a “dar valor agregado” y utilizar los recursos disponibles y los ya invertidos, para generar un documento base que ayude en la toma de decisiones. La metodología utilizada ha tratado en lo posible de seguir una rigurosidad científica con las limitaciones que se dan por las particularidades de las regiones y las localizaciones de las áreas muestreadas. Sin embargo, las estimaciones logradas permitieron obtener un trabajo técnico con la mayor cantidad de datos de inventarios en el país, considerando la cobertura física lograda.

La información técnica contenida constituye en insumos básicos para la definición de políticas y estrategias forestales, para que las mismas se inserten dentro de las políticas nacionales respecto al uso responsable de nuestros recursos naturales y cómo a través de su manejo sostenible y conservación, puedan generar beneficios ecológicos, sociales y económicos para el país.

El valioso esfuerzo y aporte realizado por la Superintendencia Forestal y de los que generaron la información se inscribe en la necesidad de articular el tema del uso de los recursos naturales como estrategia viable de conservación y como propuesta del país hacia el nuevo milenio.

Alan Bojanic Helbingen

PRESENTACION

El sector forestal boliviano ha adolecido de información básica de sus recursos, tanto maderables como no maderables. La poca información referente a la cuali-cuantificación de los recursos forestales obtenida hace casi treinta años a través de inventarios realizados con apoyo internacional no fue actualizada, quedando en muchos casos olvidada y la reducida documentación que el Estado Boliviano obtuvo a través de sus instituciones, quedó encajonada y/o dispersa, perdiéndose en el tiempo y entre los funcionarios de turno, situación que ha sido y es muy común en diferentes reparticiones estatales.

Estamos en un período de cambio y como tal es importante la reversión del proceso de atomización de la información. La Superintendencia Forestal tiene como desafío el de constituirse en una institución con capacidad técnica en la regulación, control y monitoreo del aprovechamiento sostenible de los bosques y su accionar en este sentido, ha permitido sistematizar la información forestal disponible y ponerla a disposición de la sociedad boliviana en su conjunto, de manera que sean las bases para la toma de decisiones.

El uso responsable y divulgación de la información técnica que se ha generado debe constituirse en insumo para la definición de políticas y estrategias del sector forestal. Para ello, la Superintendencia Forestal asume esta responsabilidad, constituyéndose en una institución con referencia nacional, de aporte y generación de conocimientos técnicos, a objeto de situar a Bolivia en la vanguardia del manejo forestal sostenible a nivel del neotrópico, acorde a los avances que hasta ahora se están alcanzando.

La información del potencial maderable de los bosques donde se concentra tradicionalmente el mayor aprovechamiento de volúmenes maderables en el país, es el punto de partida de estimaciones de qué tenemos, cuánto tenemos y cómo debemos encarar a futuro, su aprovechamiento, transformación, desarrollo tecnológico-industrial y comercialización. El conocimiento de nuestros bosques es el primer paso para orientar inversiones y soluciones a problemas de orden estructural que afectan al sector.

El aporte de la Superintendencia Forestal a través de este documento técnico se constituye en parte de los cimientos sólidos para construir institucionalidad, credibilidad y capacidad técnica, para que a futuro, el sector forestal se consolide y se constituya en uno de los pilares importantes de la economía nacional.

1.INTRODUCCION

Los bosques naturales en Bolivia constituyen una tradicional fuente de múltiples recursos complementarios a la subsistencia diaria de los pueblos rurales, originarios e indígenas. También son la base de una creciente industria de bienes maderables y no maderables que generan fuentes de trabajo e importantes ingresos al Estado y Gobiernos locales. Gran parte de los bosques bolivianos conforman ecosistemas forestales tropicales que son internacionalmente reconocidos por las funciones y servicios ambientales que cumplen como mitigadores de cambios climáticos, ecoturismo, fuentes de biodiversidad y reguladores de regímenes hídricos.

La diversidad geográfica, étnica, cultural y socio económica de Bolivia produce en torno a los bosques un cuadro extraordinariamente complejo y dinámico de formas de acceso, normas de uso e interrelaciones entre usuarios, cuyas percepciones, actitudes, acciones y conflictos responden a su vez a trayectorias históricas, realidades contemporáneas y visiones futuristas.

Sin embargo, el principio básico de la sostenibilidad de los recursos forestales debe tomar en cuenta los límites naturales de protección y producción para compatibilizarlos con el desarrollo social y económico deseado. En este sentido, vemos con preocupación como las tierras boscosas que son únicamente valorados por la madera comercial, alientan una peligrosa y persistente conversión a otros usos, incluso en tierras no aptas para fines agrícolas o ganaderos.

Los bosques en Bolivia son bienes de dominio originario del Estado, de ahí que para mantener y mejorar sus beneficios económicos y ambientales se requiere consolidar políticas integrales de uso sostenible. La Ley Forestal 1700, constituye parte de esta estrategia, la cual necesita apoyo de otros instrumentos jurídicos como la definición de tierras forestales, incentivos al manejo forestal diversificado, y promoción de inversiones, que entre otros constituyen temas esenciales que deben desarrollarse basándose en estudios sobre disponibilidad y potencialidad de los recursos forestales.

El presente documento pretende contribuir a los propósitos mencionados y es un producto de la estructuración del nuevo Régimen Forestal de la Nación. Contiene esencialmente información técnica sobre parámetros dasométricos de la estructura horizontal de los bosques de las principales regiones productoras de madera en Bolivia. La información de base proviene exclusivamente de datos de inventarios forestales realizados con gran esfuerzo por empresas y propietarios privados que, por esta vía y previa elaboración de planes generales de manejo forestal (PGMF) y planes operativos anuales forestales (POAF), han accedido al aprovechamiento de los recursos maderables.

Los resultados que se presentan, deben motivar a profundizar el análisis sobre el futuro de nuestros bosques, y contribuir a desarrollar criterios y estrategias para la formulación de políticas forestales dirigidas a viabilizar y consolidar el manejo sostenible de los bosques naturales de Bolivia.

2. METODOLOGIA

2.1 Ubicación y características del área de estudio

El estudio comprende gran parte de los bosques con clima tropical de las tierras bajas de Bolivia que son parte de la cuenca amazónica, con excepción de las planicies del Chaco y los bosques basales de transición hacia la formación Boliviano-Tucumana. Incluye por tanto, los bosques amazónicos en el Departamento de Pando, los bosques del preandino amazónico en los Departamentos de Beni y La Paz, las áreas circundantes y Reservas Forestales del Choré, Guarayos y Bajo Paraguá además de los bosques Chiquitanos en el Departamento de Santa Cruz de la Sierra (Figura 1).

La topografía en el área de estudio es generalmente plana a ligeramente ondulada, con alturas que oscilan mayormente entre 200 a 300 msnm y que excepcionalmente alcanzan 1200 m en las serranías Chiquitanas. Las temperaturas son generalmente altas con promedios entre 25-27 °C, aunque en invierno pueden descender bruscamente a bajo cero. Las precipitaciones varían en el orden de 800-1200 mm en las zonas más secas (bosques chiquitanos), mientras en las zonas más húmedas alcanzan entre 1500 a 1800 mm.

2.2 Base de datos e inventarios forestales

La Ley Forestal 1700 e instrumentos subsidiarios determinan la información mínima que deben contener los instrumentos de gestión al momento de presentarlos para ser aprobados y también la forma de obtener los datos de campo para la elaboración de dichos instrumentos. Uno de estos instrumentos es el Plan General de Manejo Forestal (PGMF) el cual debe sustentarse con un inventario forestal de reconocimiento, diseñado en forma sistemática y con una intensidad de muestreo variable en función de la superficie productiva. El PGMF está complementado con lineamientos técnicos, sociales, económicos y ambientales para el uso sostenible del bosque que se exigen de acuerdo a normas vigentes (MDSMA, 1997; MDMA, 1997-a; MDSMA, 1997-b; MDSMA, 1997-c; MDSMA, 1997-d; MDSMA, 1997-e; MDSP, 1998).

De los Planes Generales de Manejo Forestal presentados a la Superintendencia Forestal en el año 1998, se seleccionó una muestra representativa de 68 inventarios forestales (figura 1) en Concesiones en tierras fiscales y en Propiedades Privadas (Anexo 1). El área de bosques inventariada con estos 68 inventarios fue de aproximadamente de 3,5 millones de hectáreas. Los datos originales en formato digital de los inventarios forestales fueron sometidos a un proceso detallado de revisión y depuración con base en las planillas de campo. También se revisó la debida secuencia de los árboles y la correcta digitalización del código y nombre común de las especies. Se logró formar una base digital de casi 600 mil registros, cada uno de ellos incluyó entre otras variables las siguientes: especie, diámetros del fuste (DAP ), altura comercial y calidad de fuste para todos los árboles mayores a 20 cm de DAP.

En todos los inventarios los trabajadores de campo han jugado un rol fundamental en el reconocimiento de las especies, asignando nombres locales o comunes, que a su vez el técnico responsable de cada inventario complementó con nombres científicos. Utilizando literatura especializada , se redujeron los posibles errores por uso de nombres comunes. Con este procedimiento se logró una aceptable aclaración de sinonimias de los nombres comunes y nombres científicos, en especial de las especies de mayor valor comercial y abundancia (Anexo 2).

2.3 Análisis e interpretación de los datos

Los datos depurados fueron procesados mediante programas computarizados. Los parámetros dasométricos de la estructura horizontal calculados fueron los siguientes:

| Variable | Símbolo | Unidad |

| Abundancia | N | arb/ha |

| Área Basal | G | m2/ha |

| Volumen | V | m3/ha |

Adicionalmente se ha estimado el número de especies como un indicador de biodiversidad.

Los resultados se analizaron en relación a los criterios de discriminación y agrupación.

A) Criterios de discriminación:

| Criterios de discriminación | Abreviación | Rango o valor crítico | Fuente | Característica del criterio |

| Frecuencia (Escasez) | 0.25 arb/ha | Norma Técnica RM 248/98 |

“frecuencia” califica grado abundancia | |

| Diámetro Mínimo de Corta | DMC | Varios | Norma Técnica RM 248/98 | DMC varía en función de especies y zonas de vida |

| Calidad de fuste | 1 a 3 | 1=Bueno, 2 =Regular, 3 =Malo |

1 DAP = diámetro del árbol a la altura del pecho. La altura de referencia de medición del DAP es de

1.30 m de altura del suelo.

2 Saldías et al., 1994; Lara, 1988; Killeen et al., 1993.

B) Criterios de agrupación:

| Criterios de agrupación | Grupo (área total aproximada) | Característica del grupo |

| Regiones productoras | Bajo Paraguá (Aprox. 3.8 millones ha) Chiquitanía (Aprox. 6.3 millones ha) Choré (Aprox. 1.6 millones ha) Guarayos (Aprox. 4.2 millones ha) Preandino amazónico (Aprox. 4.1millones ha) Amazonía (Aprox. 8.8 millones ha) |

Comprende 6 inventarios en 469.788 ha. Comprende 16 inventarios en 875.687 ha. Comprende 6 inventarios en 171.265 ha. Comprende 12 inventarios en 455.172 ha. Comprende 14 inventarios en 620.828 ha. Comprende 14 inventarios en 950.063 ha. |

| Frecuencia | Especies frecuentes Especies escasas Especies principales |

Abundancia > 0.25 arb/ha. Abundancia < 0.25 arb/ha. Abundancia > 0.25 arb/ha de los grupos comerciales 1 y 2. |

| Grupos comerciales | 1. Muy valiosas 2. Valiosas 3. Poco valiosas 4. Potenciales 5. Sin valor conocido 6. No maderables |

Basada en agrupación de los Planes Generales de Manejo Forestal |

| Potencial maderable | DAP > 20 cm

DAP > DMC, incluyendo grupo comercial 3 DAP ? DMC, solo especies principales |

Considera todos los individuos registrados sin ninguna restricción por calidad o DMC. Considera individuos mayores al DMC, grupos comerciales 1, 2 y 3 y calidades de fuste 1 y 2. Considera individuos mayores al DMC, grupos comerciales 1, 2 y calidades de fuste 1 y 2. |

Los resultados que se presentan por región productora son los siguientes:

* Cantidad de especies frecuentes y especies escasas a partir de 20 cm de DAP y la correspondiente abundancia (N) de cada categoría.

* Abundancia (N) de especies principales y proporción respecto a la abundancia total.

* Abundancia (N), Área Basal (G) y Volumen (V) de todas las especies a partir de 20 cm de DAP, según grupos comerciales.

* Abundancia (N), Área Basal (G) y Volumen (V) total; y valores máximos y mínimos de N, G y V.

* Abundancia (N), Área Basal (G) y Volumen (V) aprovechable; y valores máximos y mínimos de N, G y V.

* Estimación del Volumen aprovechable para las especies principales.

Los resultados han sido analizados globalmente describiendo el potencial en términos comparativos entre regiones.

Figura 1. Ubicación de inventarios forestales y regiones productoras

3. RESULTADOS POR REGIONES PRODUCTORAS

3.1.Chiquitanía

De 246 especies registradas en los inventarios forestales correspondientes a la Chiquitanía, 220 especies (85.4% del total) son especies escasas (Cuadro 1).

Cuadro 1. Número de especies y abundancia por grupos

de frecuencia en la Chiquitanía (DAP > 20 cm)

| Frecuencia | Número especies | N (arb/ha) |

| Especies frecuentes | 36 | 103,79 |

| Especies escasas | 210 | 5,94 |

| Total | 246 | 109,73 |

El mayoritario grupo de especies escasas apenas llega a sumar el 5.4% (5.94 arb/ha) de la abundancia total. La picana negra (Cordia alliodora) es parte de las especies escasas la cual no registró individuos aprovechables mayores al DMC en los inventarios considerados.

De 246 especies, 36 califican como especies frecuentes las que siendo menos de la quinta parte del total de especies (14.6%) reúnen el 94,6% de la abundancia total.

De las 36 especies frecuentes, solo 14 corresponden a los grupos comerciales 1 y 2 por lo tanto, éstas constituyen las especies principales en la Chiquitanía (Cuadro 2).

Las 14 especies principales constituyen el 52.5% (57,62 arb/ha) de la abundancia total en la Chiquitanía.

Entre las 14 especies principales destacan el curupaú (Anadenanthera colubrina) y momoqui (Caesalpinia pluviosa) que juntas constituyen el 22.9 % (25,18 árb/ha) de la abundancia total en la Chiquitanía y cerca de la mitad de la abundancia de las especies principales.

Cabe resaltar que especies muy valiosas que han sido intensamente aprovechadas, como el morado (Machaerium scleroxylon), roble (Amburana cearensis) y cedro (Cedrela fissilis) califican como especies principales registrando individuos aprovechables en las clases diamétricas superiores al DMC (Anexo 2).

Sin embargo no solo las especies actualmente valiosas en el mercado deber ser observadas con interés, sino otras que por su abundancia u otra cualidad constituyen especies alternativas (Anexo 2). Entre estas especies destaca por su abundancia, el tasaá (Poeppigia procera) del grupo comercial 3, que presenta la más alta abundancia individual de la Chiquitanía con 18.7 % (20.49 árb/ha) de la abundancia total.

Otras especies interesantes por su abundancia en el grupo comercial 3 son el cari cari (Acacia bonariensis) y ajo (Gallesia integrifolia). En el grupo 5 destacan cuta (Phyllostylon rhamnoides), toborochi (Chorisia speciosa) y pequi (Pseudobombax sp.).

Cuadro 2. Abundancia de las especies principales

de la Chiquitanía (DAP > 20 cm)

| Nombre Común | Nombre científico | N * | Porcentaje del N total |

| ajunau | Pterogyne nitens | 0.69 | 0.6% |

| cedro | Cedrela fissilis | 0.46 | 0.4% |

| cuchi | Astronium urundeuva | 5.08 | 4.6% |

| curupaú | Anadenanthera colubrina | 16.07 | 14.6% |

| jichituriqui | Aspidosperma spp. | 5.53 | 5.0% |

| maní | Sterculia apetala | 1.46 | 1.3% |

| momoqui | Caesalpinia pluviosa | 9.11 | 8.3% |

| morado | Machaerium scleroxylon | 2.92 | 2.7% |

| roble | Amburana cearensis | 2.54 | 2.3% |

| sirari | Copaifera chodatiana | 2.70 | 2.5% |

| soto | Schinopsis brasiliensis | 2.00 | 1.8% |

| tajibo | Tabebuia spp. | 4.73 | 4.3% |

| tarara | Centrolobium microchaete/ Platymiscium aff. ulei 3 | 1.08 | 1.0% |

| verdolago | Calycophyllum multiflorum | 3.25 | 3.0% |

| Totales | 57.62 | 52.5% |

* arb/ha; N total = 109.73 arb/ha

Además de la abundancia por especie, la calidad y potencial de los bosques de la región fueron analizados comparando los grupos comerciales en términos de área basal y volúmenes totales (Cuadro 3).

Cuadro 3. Abundancia, área basal y volumen según grupos

comerciales en la Chiquitanía (DAP > 20 cm)

| Grupo | N * | % | G ** | % | V *** | % |

| 1 | 6.01 | 5.47 | 0.93 | 7.96 | 3.55 | 8.18 |

| 2 | 52.62 | 47.93 | 5.81 | 49.69 | 23.63 | 54.47 |

| 3 | 29.40 | 26.78 | 2.54 | 21.73 | 7.92 | 18.25 |

| 4 | 2.09 | 1.90 | 0.19 | 1.63 | 0.64 | 1.47 |

| 5 | 18.93 | 17.24 | 2.14 | 18.31 | 7.20 | 16.59 |

| 6 | 0.75 | 0.68 | 0.08 | 0.68 | 0.45 | 1.04 |

| Total | 109.80 | 100.00 | 11.69 | 100.00 | 43.39 | 100.00 |

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha

Los inventarios consignaron dos especies bajo un mismo nombre común por lo que no ha sido posible separar los datos. Esta característica también esta presente en las otras regiones.

Los valores de los promedios varían en centésimas por efectos de redondeo de cifras.

Bajo los criterios mencionados, el grupo 2 es el más destacado en la Chiquitanía, le siguen en orden de importancia los grupos 3 y 5. Los grupos 1, 2 y 3 que actualmente integran especies valiosas concentran el 80.18 % de la abundancia, el 79.38 % del área basal y el 80.90 % del Volumen total promedio de esta región productora, valores de un potencial maderable muy alto, ya que prácticamente tres cuartas partes de los árboles de los bosques Chiquitanos tienen en este momento valor comercial.

En general las estadísticas forestales para la Chiquitanía señalan los promedios siguientes: 109.73 arb./ha, 11.7 m²/ha y 43.38 m³/ha, considerando todos los árboles y especies arriba de 20 cm de DAP (Cuadros 4 y 5).

Cuadro 4. Rangos de Abundancia, Area Basal

y Volumen en Chiquitanía para DAP > 20 cm

| Rangos N * G ** V ***Rangos | N * | G ** | V *** |

| Mínimo | 55.41 | 6.24 | 25.76 |

| Media | 109.73 | 11.70 | 43.38 |

| Máximo | 169.77 | 17.34 | 60.53 |

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha

En cuanto al potencial aprovechable , la región Chiquitana muestra una abundancia de 23,5 árb/ha, 4.48 m²/ha y un volumen de 19,3 m3/ha (Cuadro 5).

Cuadro 5. Rangos de Abundancia, área basal y volumen

en Chiquitanía para DAP > DMC

| Rangos | N * | G ** | V *** |

| Mínimo | 13,54 | 2,70 | 11,86 |

| Media | 23,50 | 4,48 | 19,30 |

| Máximo | 33,54 | 6,34 | 39,74 |

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha

Es notable la variabilidad de la abundancia y volumen aprovechable, este último fluctúa entre valor máximo aproximadamente 3,5 veces más grande que el mínimo, característica a tomarse en cuenta en el momento de hacer proyecciones sobre las posibilidades de cosecha de esta región productora.

Los promedios muestran que existe la posibilidad de aprovechar alrededor del 22% de la abundancia total, 38% del área basal total y 44% del volumen total. Sin embargo adicionalmente al DMC existen otras restricciones como la escasez natural o provocada de las especies muy valiosas, o dificultades propias de industrialización y comercialización que inciden con más intensidad en especies del grupo comercial 3.

En este sentido y considerando solo las especies principales mayores al DMC el volumen a cosechar en la Chiquitanía será de 14.83 m³/ha (34.2% del volumen total) cuya distribución porcentual de especies con mayor volumen, se detallan en la figura 2.

En síntesis la región Chiquitana presenta un notable potencial maderable considerando que gran parte de su abundancia, área basal y volumen están concentradas alrededor de 15 especies que actualmente tienen valor en el mercado. Otras características de los bosques de la región son la alta variabilidad del potencial de un sitio a otro, una alta abundancia concentrada en pocas especies y volúmenes bajos por individuo aprovechable (promedio de 0.8 m³/árbol), debiendo tomar en cuenta estos aspectos distintivos de los bosques Chiquitanos en el manejo forestal, transformación y comercialización de sus productos.

Figura 2. Volumen de especies principales en Chiquitanía (DAP > DMC)

3.2 Bajo Paraguá

En esta región se registraron un total de 240 especies, de éstas el 70.4% son especies escasas que en valores de abundancia solo alcanzan a sumar 6.89 arb/ha (8.16%) de la abundancia total de los bosques de la región (Cuadro 6).

Cuadro 6.Número de especies y abundancia por grupos

de frecuencia en Bajo Paraguá (DAP > 20 cm)

| Frecuencia | Número especies | N (arb/ha) |

| Especies Frecuentes | 71 | 77,48 |

| Especies Escasas | 169 | 6,89 |

| Totales | 240 | 84,37 |

Aproximadamente un tercio (71 especies) de todas las registradas son especies frecuentes grupo que alcanza a constituir el 91.8% de la abundancia total.

De las 71 especies frecuentes 19 clasifican como especies principales (Cuadro 7), entre ellas especies muy valiosas como la mara (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela fissilis) y roble (Amburana cearensis) que registran pocos individuos mayores al DMC (Anexo 2) y por tanto un bajo volumen respecto al total aprovechable (Figura3).

Entre las 19 especies principales, destacan por su abundancia el cambará (Vochysia haenkeana) y el canelón (Aniba guianensis) las que cubren un 6 % de la abundancia total.

Otras especies interesantes por su abundancia, pero de grupos comerciales de menor valor comercial son: mururé (Brosimun acutifolium), coloradillo (Physocalymma scaberrimum) y cari cari (Acacia bonariensis) en el grupo comercial 3; en el grupo 4 el ojoso (Celtis schippii, Pseudolmedia laevis, Ruizodendron ovale), piraquina (Xylopia calophylla), cusé (Casearia gossyosperma); en el grupo 5 el ambaibauva (Pourouma sp.), leche leche (Sapium haematospermun) y en el grupo 6 el ambaibo (Cecropia concolor) y pacay (Inga edulis) (Anexo 2).

Cuadro 7. Abundancia de las especies principales

en Bajo Paraguá (DAP > 20 cm)

| Nombre común | Nombre científico | N * | Porcentaje del N total |

| almendrillo | Dipteryx odorata | 0.77 | 0.9% |

| bibosi | Ficus spp. | 1.03 | 1.2% |

| cambará | Vochysia haenkeana | 3.55 | 4.2% |

| canelón | Aniba guianensis | 1.52 | 1.8% |

| cedro | Cedrela fissilis | 0.34 | 0.4% |

| coquino | Pouteria sp. | 0.26 | 0.3% |

| guayabochi | Calycophyllum spruceanum | 0.67 | 0.8% |

| jichituriqui | Aspidosperma spp. | 0.60 | 0.7% |

| maní | Sterculia apetala | 1.03 | 1.2% |

| mara | Swietenia macrophylla | 0.53 | 0.6% |

| paquió | Hymenaea courbaril | 0.39 | 0.5% |

| picana negra | Cordia alliadora | 0.47 | 0.6% |

| roble | Amburana cearensis | 0.51 | 0.6% |

| serebó | Schizolobium amazonicum | 0.61 | 0.7% |

| tajibo | Tabebuia serratifolia | 0.50 | 0.6% |

| tarara | Centrolobium microchaete / Platymiscium aff. ulei | 0.38 | 0.5% |

| trompillo | Guarea macrophylla | 0.25 | 0.3% |

| verdolago | Terminalia oblonga | 1.03 | 1.2% |

| yesquero | Cariniana estrellensis | 0.79 | 0.9% |

| Totales | 15.23 | 18.1% |

* arb/ha; N total = 84.37 arb/ha

Los resultados por grupos comerciales muestran que el grupo 5 (sin valor conocido) tiene la mayor abundancia, mientras que el grupo 2 (especies valiosas) logra el primer lugar en términos de área basal y volumen (Cuadro 8).

Cuadro 8. Abundancia, área basal y volumen según

grupos comerciales en Bajo Paraguá (DAP > 20 cm)

| Grupo | N * | % | G ** | % | V *** | % |

| 1 | 1,86 | 2.20 | 0.20 | 2.34 | 1.20 | 2.36 |

| 2 | 14.36 | 17.02 | 2.46 | 28.77 | 16.84 | 33.09 |

| 3 | 14.99 | 17.76 | 1.54 | 18.01 | 9.67 | 19.00 |

| 4 | 14.38 | 17.04 | 1.10 | 12.87 | 6.30 | 12.38 |

| 5 | 24.57 | 29.12 | 2.17 | 25.38 | 11.17 | 21.95 |

| 6 | 14.23 | 16.86 | 1.08 | 12.63 | 5.71 | 11.22 |

| Total | 84.39 | 100.00 | 8.55 | 100.00 | 50.89 | 100.00 |

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha

Los grupos comerciales 1, 2 y 3, que integran especies valiosas concentran en la región el 36.98% de la abundancia total, el 49.12% del área basal total, y 54.45% del volumen total. Más de la mitad del bosque tiene valor comercial actual.

En promedio los bosques de esta región presentan 84,37 arb/ha, 8.55 m²/ha y un volumen de 50,90 m³/ha (Cuadro 9).

Cuadro 9. Rangos de Abundancia, Area Basal y Volumen – Bajo

Paraguá para DAP > 20 cm

| Rangos | N * | G ** | V *** |

| Mínimo | 70.74 | 6.15 | 35.98 |

| Media | 84.37 | 8.55 | 50.90 |

| Máximo | 102.25 | 11.32 | 82.27 |

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha

Se observan rangos moderados entre valores extremos de los parámetro dasométricos, siendo la diferencia más grande en el caso del volumen. Estos valores constituyen límites probables de valores totales a encontrar en la región.

Respecto al potencial aprovechable , los bosques del Bajo Paraguá contienen 5,14 arb/ha, 2.08 m²/ha y un total de 15,88 m³/ha (Cuadro 10).

Cuadro 10. Rangos de Abundancia, Area Basal y

Volumen en Bajo Paraguá para DAP > DMC

| Rangos | N * | G ** | V *** |

| Mínimo | 3.16 | 1.26 | 10.19 |

| Media | 5.14 | 2.08 | 15.88 |

| Máximo | 8.77 | 3.46 | 29.46 |

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha

Al respecto, la región muestra rangos de volúmenes donde el valor máximo es casi 3 veces más alto que el valor mínimo, por lo que cualquier proyección o inferencia debe tomar en cuenta esta variabilidad.

Los promedios aprovechables constituyen el 6% de la abundancia total, el 24% del área basal total y el 31% del volumen total, siendo estas cifras las bases para la ordenación forestal.

Considerando solamente las especies principales mayores al DMC, el volumen aprovechable aproximado en Bajo Paraguá alcanza a 11.36 m³/ha (22.3 % del volumen total) con la distribución porcentual por especie detallada en la Figura 3.

Aunque la región del Bajo Paraguá no alcanza abundancias o volúmenes promedio notables, sus bosques tienen un alto número de especies frecuentes con presencia aún importante de especies de alto valor comercial y árboles con un volumen individual promedio mayor a 3 m³/árbol aprovechable.

También es notable la variación de los valores promedios de un sitio a otro. Su accesibilidad esta limitada por la gran distancia que existe en relación a los principales centros de consumo y la infraestructura caminera deficiente.

Figura 3. Volumen de las especies principales en Bajo Paraguá (DAP > DMC)

3.3 Guarayos

De 281 especies registradas en los inventarios forestales en Guarayos, 220 especies han sido clasificadas como especies escasas (Cuadro 11).

Cuadro 11. Número de especies y abundancia por grupos

de frecuencia en Guarayos (DAP > 20 cm)

| Frecuencia | Número absoluto especies | N (arb/ha) |

| Especies Frecuentes | 61 | 70.35 |

| Especies Escasas | 220 | 7.44 |

| Totales | 281 | 77.79 |

En conjunto las especies escasas constituyen apenas el 9.6% (7.44 arb/ha) de la abundancia total (77.79 arb/ha), siendo parte de este grupo las especies comercialmente muy valiosas como el morado (Machaerium scleroxylon), picana negra (Cordia alliodora), cedro (Cedrela fissilis) y roble (Amburana cearensis). Los inventarios muestran que picana, roble, cedro y morado presentan árboles maduros en muy baja proporción (Anexo 2).

Del total de especies en Guarayos, 61 califican como especies frecuentes, las que constituyen el 21.7% del total de especies y concentran el 90.4% (70.35 arb/ha) de la abundancia total (77.79 arb/ha).

De las 61 especies frecuentes, solo 22 especies califican como especies principales (Cuadro 12). Estas constituyen el 37.7% (29.34 arb/ha) de la abundancia total incluyendo la especie mara (Swietenia macrophylla) que todavía muestra individuos mayores al DMC pero en muy baja proporción (Anexo 2; Figura 4).

El ochoó (Hura crepitans) y el verdolago (Terminalia amazonica) constituyen las especies principales más abundantes alcanzando el 11.32% (8.81 arb/ha) de la abundancia total de Guarayos.

Otras especies de menor valor comercial pero interesantes por su abundancia en Guarayos son: el blanquillo (Ampelocera ruizii) y ajo (Gallesia integrifolia) en el grupo comercial 3; gabetillo (Aspidosperma sp.) y ojoso (Pseudolmedia sp.) en el grupo 4; sahuinto (Myrcianthes sp.) y toborochi (Chorisia speciosa) en el grupo 5; pacay (Inga nobilis) en el grupo 6 (Anexo 2).

Cuadro 12. Abundancia de las especies principales

en Guarayos (DAP > 20 cm)

| Nombre común | Nombre científico | N * | Porcentaje del N total |

| ajunau | Pterogyne nitens | 0.26 | 0.3% |

| amarillo | Aspidosperma australe | 0.30 | 0.4% |

| bibosi | Ficus spp. | 2.10 | 2.7% |

| canelón | Aniba guianensis | 0.45 | 0.6% |

| coquino | Pouteria bilocularis | 1.43 | 1.8% |

| curupaú | Anadenanthera colubrina | 2.13 | 2.7% |

| guayabochi | Calycophyllum spruceanum | 2.73 | 3.5% |

| jichituriqui | Aspidosperma rigidum | 1.34 | 1.7% |

| jorori | Swartzia jorori | 0.92 | 1.2% |

| maní | Sterculia sp. | 0.77 | 1.0% |

| mara | Swietenia macrophylla | 0.44 | 0.6% |

| momoqui | Caesalpinia pluviosa | 1.11 | 1.4% |

| ochoó | Hura crepitans | 5.76 | 7.4% |

| palo maría | Calophyllum brasiliense | 0.99 | 1.3% |

| paquió | Hymenaea courbaril | 0.25 | 0.3% |

| serebó | Schizolobium amazonicum | 0.98 | 1.3% |

| sirari | Copaifera chodatiana | 0.27 | 0.3% |

| tajibo | Tabebuia chrysantha | 0.93 | 1.2% |

| tarara | Centrolobium microchaete / Platymiscium aff. ulei | 1.37 | 1.8% |

| trompillo | Guarea macrophylla | 0.26 | 0.3% |

| verdolago | Terminalia oblonga | 3.05 | 3.9% |

| yesquero | Cariniana spp. | 1.5 | 1.9% |

| Totales | 29.34 | 37.7% |

* arb/ha ; N total = 77.79 arb/ha

Los resultados por grupos comerciales muestran una clara superioridad del grupo 2 que acumula más de la mitad del área basal y volumen promedio de la región. Le siguen en importancia los grupos 3 y 5 (Cuadro 13).

Cuadro 13. Abundancia, área basal y volumen por

grupos de especies en Guarayos (DAP > 20 cm)

| Grupo | N * | % | G ** | % | V *** | % |

| 1 | 0.94 | 1.21 | 0.10 | 0.91 | 0.45 | 0.95 |

| 2 | 29.71 | 38.19 | 5.62 | 50.94 | 24.99 | 53.00 |

| 3 | 21.33 | 27.42 | 2.57 | 23.30 | 10.42 | 22.09 |

| 4 | 7.73 | 9.94 | 0.72 | 6.53 | 3.03 | 6.42 |

| 5 | 11.46 | 14.73 | 1.44 | 13.06 | 6.04 | 12.81 |

| 6 | 6.62 | 8.51 | 0.58 | 5.26 | 2.23 | 4.73 |

| Total | 77.79 | 100.00 | 11.03 | 100.00 | 47.16 | 100.00 |

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha

El grupo de especies muy valiosas (1), es el menos importante en términos de abundancia, área basal y volumen confirmando que la mayor parte de sus especies son escasas.

El valor comercial del bosque está concentrado en los primeros 3 grupos comerciales, los cuales comprenden en conjunto el 66.82% de la abundancia total, el 75.15% del área basal total y 76% del volumen total. Esto quiere decir que en los bosques de Guarayos cerca de tres cuartas partes de las existencias maderables del bosque tienen un valor comercial presente.

En Guarayos existe un promedio general de 77.79 arb/ha, 11.03 m²/ha y 47.17 m3/ha (Cuadro 14).

Cuadro 14. Rangos de Abundancia, Area Basal y

Volumen en Guarayos para DAP > 20 cm

| Rangos | N * | G ** | V *** |

| Mínimo | 51.05 | 8.79 | 34.63 |

| Media | 77.79 | 11.03 | 47.17 |

| Máximo | 95.82 | 13.36 | 67.86 |

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha

Los rangos entre valores máximos y mínimos llegan a ser moderados, reflejando una cierta uniformidad de la vegetación levantada en los inventarios y constituyen límites probables de valores totales de abundancia, área basal y volumen a encontrar en la región.

Respecto a valores aprovechables , se ha estimado un promedio de 9.79 arb/ha, 3.92 m²/ha y 19.26 m3/ha (Cuadro 15).

Cuadro 15. Rangos de Abundancia, Area Basal

y Volumen en Guarayos para DAP > DMC

| Rangos | N * | G ** | V *** |

| Mínimo | 6.92 | 2.52 | 11.62 |

| Media | 9.79 | 3.92 | 19.26 |

| Máximo | 14.72 | 5.66 | 33.41 |

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha

Los rangos aprovechables son proporcionalmente más grandes que los totales, especialmente en el volumen donde el valor máximo aprovechable es tres veces más alto que el mínimo.

Los bosques de Guarayos ofrecen la oportunidad de aprovechar el 13% de la abundancia total, 36% del área basal total y 41 % del volumen total, sin considerar restricciones adicionales al DMC, de orden legal o silvicultural, a ser incorporadas en el aprovechamiento.

En este sentido restringiendo el aprovechamiento a las especies más abundantes de los grupos grupos comerciales 1 y 2 (especies principales), el volumen aprovechable será aproximadamente 14.74 m³/ha (31.2% del volumen total) con la distribución porcentual por especie detallada en la Figura 4.

Esta región, la más cercana y accesible a la ciudad de Santa Cruz, soporta una alta presión de cambio de uso de la tierra mediante desmontes manuales y mecanizados originados en asentamientos humanos y desarrollo agroindustrial. Pero aún mantiene un interesante potencial maderable concentrado en un número considerable de especies valiosas y poco valiosas. Hace poco ocurrieron severos incendios forestales que afectaron gran parte de los bosques existentes. Destaca la escasez de especies muy valiosas y también los volúmenes aprovechables por individuo cercanos a los 2 m³/árbol.

Figura 4. Volumen de las especies principales en Guarayos

(DAP > DMC)

3.4 Choré

En los inventarios de esta región se registraron 231 especies. De ellas 158 clasifican como especies escasas las cuales suman en conjunto una abundancia promedio de 7.38 arb/ha, constituyendo solo el 6.2% de la abundancia total (Cuadro 16).

Cuadro 16. Número de especies y abundancia por

grupos de frecuencia en Choré (DAP > 20 cm)

| Frecuencia | Número absoluto especies | N (arb/ha) |

| Especies Frecuentes | 73 | 111.89 |

| Especies Escasas | 158 | 7.38 |

| Totales | 231 | 119.27 |

En contraste las 73 especies frecuentes alcanzan el 93.8% de la abundancia total aunque este grupo constituye menos de un tercio del número total de especies de la región.

De las 73 especies frecuentes, solo 20 destacan como especies principales en el Choré (Cuadro 17).

Las especies principales concentran una abundancia promedio de 40.16 arb/ha o sea el 33.7% de la abundancia total.

Las especies principales más abundantes son el ochoó (Hura crepitans), verdolago (Terminalia spp.), bibosi (Ficus spp.) y jorori (Swartzia jorori); solo estas cuatro especies suman 21.9% de la abundancia total.

Cabe destacar que especies muy valiosas y por lo tanto intensamente aprovechadas como el cedro (Cedrela odorata) y mara (Swietenia macrophylla) se encuentran entre el grupo de especies principales, manteniendo una abundancia interesante para individuos mayores al DMC (Anexo 2).

Cuadro 17. Abundancia de las especies principales en Choré (DAP > 20 cm)

| Nombre común | Nombre científico | N * | Porcentaje del N total |

| almendrillo | Dipteryx odorata | 0.68 | 0.6% |

| bibosi | Ficus spp. | 4.10 | 3.4% |

| cedro | Cedrela odorata | 0.53 | 0.4% |

| coquino | Pouteria bilocularis | 1.12 | 0.9% |

| curupaú | Anadenanthera colubrina | 0.50 | 0.4% |

| guayabochi | Calycophyllum spruceanum | 1.80 | 1.5% |

| isirí | Clarisia racemosa | 2.37 | 2.0% |

| jorori | Swartzia jorori | 3.40 | 2.9% |

| mara | Swietenia macrophylla | 0.46 | 0.4% |

| mara macho | Tapirira guianensis | 0.35 | 0.3% |

| ochoó | Hura crepitans | 12.58 | 10.5% |

| palo maría | Calophyllum brasiliense | 1.78 | 1.5% |

| plumero | Vochysia lanceolata | 0.33 | 0.3% |

| sangre de toro | Virola peruviana | 1.16 | 1.0% |

| serebó | Schizolobium amazonicum | 0.27 | 0.2% |

| sirari | Ormosia nobilis | 0.31 | 0.3% |

| tajibo | Tabebuia serratifolia | 0.50 | 0.4% |

| trompillo | Guarea macrophylla | 0.67 | 0.6% |

| verdolago | Terminalia spp. / Buchenavia punctata | 6.10 | 5.1% |

| yesquero | Cariniana spp. | 1.15 | 1.0% |

| Totales | 40.16 | 33.7% |

* arb/ha; N total = 119.27 arb/ha

Otras especies interesantes por sus abundancias son: mururé (Clarisia biflora), coloradillo (Sloanea rufa) y negrillo (Nectandra sp.) del grupo comercial 3; el ojoso (Celtis schippii) y tachori (Poulsenia armata) en el grupo 4; leche leche (Sapium marmierii) e isigo (Protium heptaphyllum) en el grupo 5; pacay (Inga heterophylla) y ambaibo (Cecropia concolor) en el grupo 6 (Anexo 2).

Comparando los parámetros dasométricos (N, G y V) por grupo comercial, se destaca entre todos el grupo comercial 2, le siguen en orden de importancia los grupos 3 y 4. Los grupos que actualmente integran especies con valor comercial, grupos 1, 2 y 3, concentran el 58.98% de la abundancia total, el 70.79% del área basal total y el 71.22% del Volumen total (Cuadro 18). Entre la mitad y tres cuartas partes del bosque maderable tiene valor comercial actual.

Cuadro 18. Abundancia, área basal y volumen según

grupos comerciales en Choré (DAP > 20 cm)

| Grupo | N * | % | G ** | % | V *** | % |

| 1 | 0.99 | 0.83 | 0.13 | 0.74 | 0.68 | 0.77 |

| 2 | 40.00 | 33.54 | 8.51 | 48.74 | 43.55 | 49.20 |

| 3 | 29.35 | 24.61 | 3.72 | 21.31 | 18.81 | 21.25 |

| 4 | 23.31 | 19.54 | 2.46 | 14.09 | 12.79 | 14.45 |

| 5 | 13.84 | 11.60 | 1.65 | 9.45 | 8.35 | 9.43 |

| 6 | 11.78 | 9.88 | 0.99 | 5.67 | 4.34 | 4.90 |

| Total | 119.27 | 100.00 | 17.46 | 100.00 | 88.52 | 100.00 |

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha

En Choré existen en promedio 119.27 arb/ha, 17.46 m²/ha y 88.52 m3/ha (Cuadro 19). Los rangos entre valores máximos y mínimos son moderados y reflejan una tendencia a la uniformidad de la vegetación levantada en los inventarios, además los valores extremos constituyen límites probables de valores totales de abundancia, área basal y volumen a encontrar en la región.

Cuadro 19. Rangos de Abundancia, Area Basal y Volumen en Choré para DAP > 20 cm

| Rangos | N * | G ** | V *** |

| Mínimo | 86.87 | 13.69 | 71.70 |

| Media | 119.27 | 17.45 | 88.52 |

| Máximo | 142.29 | 20.42 | 99.67 |

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha

En cuanto a posibilidades de cosecha , Choré tiene en promedio 13.0 árb/ha, un área basal de 5.90 m²/ha y un volumen de 33.29 m3/ha. La mayor amplitud entre valores máximos y mínimos corresponde al área basal, donde el valor máximo es tres veces más alto que el mínimo (Cuadro 20).

Cuadro 20. Rangos de Abundancia, Area Basal y Volumen

en Choré para DAP > DMC

| Rangos | N * | G ** | V *** |

| Mínimo | 8.51 | 3.40 | 19.59 |

| Media | 13.00 | 5.90 | 33.29 |

| Máximo | 19.32 | 10.10 | 51.80 |

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha

Los valores aprovechables de los bosques del Choré indican que es posible aprovechar alrededor del 11 % la abundancia total, 34 % del área basal total y 38 % del volumen total, sin considerar otras restricciones de tipo legal y silvicultural que se incorporen al aprovechamiento.

En este sentido restringiendo el aprovechamiento a las especies más abundantes de los grupos comerciales 1 y 2 (especies principales), el volumen aprovechable sería aproximadamente de 24.99 m³/ha (28.2% del volumen total) con la distribución porcentual por especie detallada en la Figura 5.

Esta región presenta importantes contingentes de colonizadores y al igual que Guarayos está sujeta a una alta presión para conversión del bosque a usos agrícolas y pecuarios. La zona presenta bajo potencial maderable de las especies muy valiosas, mientras que destaca notoriamente un alto volumen aprovechable concentrado en especies del grupo comercial 2. También se puede destacar volúmenes individuales cercanos a 3 m³/árbol, además de su cercanía y buena accesibilidad en relación a los más importantes mercados del país.

Figura 5. Volumen de las especies principales en Choré (DAP > DMC)

3.5 Preandino Amazónico

En esta región se registraron en total 303 especies, de las cuales 230 calificaron por su baja abundancia como especies escasas que en conjunto apenas alcanzan a cubrir el 12.1% de la abundancia total (Cuadro 21).

Cuadro 21. Número de especies y abundancia por grupos de

frecuencia en Preandino-amazónico (DAP > 20 cm)

| Frecuencia | Número especies | N (arb/ha) |

| Especies Frecuentes | 73 | 78.47 |

| Especies Escasas | 230 | 10.78 |

| Totales | 303 | 89.25 |

Mientras tanto, solo las 73 especies más abundantes calificaron como especies frecuentes, grupo que suma el 87.9% de la abundancia total de los bosques de la región.

De las 73 especies frecuentes se han definido 18 especies principales, las que concentran una abundancia promedio de 20.06 arb/ha (Cuadro 22).

Entre las 18 especies principales destacan verdolago (Terminalia spp.), ochoó (Hura crepitans), palo maría (Calophyllum brasiliense) y bibosi (Ficus spp.) que en conjunto constituyen el 13.76% de la abundancia total de la región.

Se destaca también la presencia de especies comercialmente muy valiosas como mara (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela odorata) y roble (Amburana cearensis) en el grupo de las especies principales, con una importante abundancia registrada para árboles en las clases diamétricas mayores al DMC.

Cuadro 22. Abundancia de las especies

principales en Preandino-Amazónico

| Nombre común | Nombre científico | N * | Porcentajedel N total |

| almendrillo | Dipteryx odorata / Apuleia leiocarpa | 1.05 | 1.18% |

| bibosi | Ficus spp. | 2.8 | 3.14% |

| cedro | Cedrela spp. | 0.74 | 0.83% |

| coquino | Pouteria spp. | 0.66 | 0.74% |

| guayabochi | Calycophyllum spruceanum / Capirona decorticans | 1.06 | 1.19% |

| jorori | Swartzia jorori | 0.93 | 1.04% |

| mara | Swietenia macrophylla | 0.35 | 0.39% |

| momoqui | Caesalpinia pluviosa | 0.33 | 0.37% |

| ochoó | Hura crepitans | 3.12 | 3.50% |

| palo maría | Calophyllum brasiliense | 2.84 | 3.18% |

| paquió | Hymenaea spp. | 0.26 | 0.29% |

| roble | Amburana cearensis | 0.42 | 0.47% |

| sangre de toro | Virola peruviana / Iryanthera juruensis | 2.56 | 2.87% |

| sirari | Ormosia nobilis | 0.45 | 0.50% |

| tajibo | Tabebuia spp. | 0.35 | 0.39% |

| trompillo | Guarea spp. | 1.79 | 2.01% |

| verdolago | Terminalia spp. | 3.52 | 3.94% |

| yesquero | Cariniana estrellensis | 0.35 | 0.39% |

| Totales | 20.06 | 22.50 % |

* arb/ha; N total =89.25 arb/ha

Otras especies interesantes por su abundancia son: coloradillo (Hirtella sp.; Sloanea rufa), blanquillo (Ampelocera ruizii) y cedrillo (Spondias mombin) en el grupo comercial 3; nui (Pseudolmedia laevis) y gabetillo (Aspidosperma sp.) en el grupo 4; leche leche (Sapium marmierii) e isigo (Protium spp., Tetragastris altissima) en el grupo 5; pacay (Inga spp.) y urucucillo (Sloanea guianensis) del grupo 6 (Anexo 2).

En cuanto a valores dasométricos por grupo comercial, destaca el grupo 2 de especies valiosas, le siguen el grupo 5 y 3 (Cuadro 23).

Cuadro 23. Abundancia, área basal y volumen según grupos

comerciales en Preandino-Amazónico (DAP > 20 cm)

| Grupo | N * | % | G ** | % | V *** | % |

| 1 | 1.79 | 2.01 | 0.33 | 2.50 | 2.18 | 2.83 |

| 2 | 23.55 | 26.38 | 5.14 | 38.88 | 30.62 | 39.71 |

| 3 | 17.05 | 19.11 | 2.43 | 18.38 | 14.76 | 19.15 |

| 4 | 14.83 | 16.62 | 1.45 | 10.97 | 7.77 | 10.08 |

| 5 | 21.02 | 23.55 | 2.72 | 20.57 | 15.77 | 20.46 |

| 6 | 11.00 | 12.23 | 1.15 | 8.70 | 5.99 | 7.77 |

| Total | 89.24 | 100.00 | 13.22 | 100.00 | 77.09 | 100.00 |

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha

Los grupos comerciales 1, 2 y 3 que integran especies comerciales valiosas, concentran el 47,5 % de la abundancia total, el 59.7% del área basal total y el 61.7% del volumen total. Esto quiere decir que cerca de la mitad de los individuos del bosque tienen valor comercial potencial.

Los inventarios dieron promedios de 89.25 arb/ha, 13.21 m²/ha; y 77.08 m³/ha (Cuadro 24).

Cuadro 24. Rangos de Abundancia, área basal y volumen

en Preandino-Amazónico para DAP > 20 cm

| Rangos | N * | G ** | V *** |

| Mínimo | 62.45 | 7.31 | 45.09 |

| Media | 89.25 | 13.21 | 77.08 |

| Máximo | 121.81 | 18.98 | 121.56 |

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha

Los rangos considerablemente altos entre valores máximos y mínimos reflejan la heterogeneidad de la vegetación en los distintos lugares inventariados y constituyen límites probables de valores totales de abundancia, área basal y volumen a encontrar en la región.

Respecto a posibilidades de cosecha de árboles maduros, existen en promedio 8.78 árb/ha y 29.86 m3/ha aprovechables . Los rangos mínimos y máximos son notablemente grandes, en el caso del volumen el valor máximo es aproximadamente cinco veces superior al valor mínimo (Cuadro 25).

Cuadro 25. Rangos de Abundancia, área basal y volumen en

Preandino-amazónico para DAP > DMC

| Rangos | N * | G ** | V *** |

| Mínimo | 3.20 | 1.63 | 12.58 |

| Media | 8.78 | 4.45 | 29.86 |

| Máximo | 13.08 | 8.15 | 62.00 |

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha

En términos relativos alrededor del 10% de la abundancia total, 34% del área basal total y el 39% del volumen total de los bosques de Pie de monte, corresponden a árboles maduros de especies comerciales que pueden ser incorporados en planes de aprovechamiento forestal. En este sentido restringiendo el aprovechamiento a las especies más abundantes de los grupos comerciales 1 y 2 (especies principales), el volumen aprovechable sería aproximadamente de 20.44 m³/ha (26.53 % del volumen total) con la distribución porcentual por especie detallada en la Figura 6.

Figura 6. Volumen de las especies principales en

Preandino–amazónico (DAP > DMC)

La región de Pie de Monte Amazónico se distingue por la alta variabilidad de volumen aprovechable que presentan los sitios inventariados, sin embargo el volumen promedio por hectárea que se puede aprovechar es considerable y está concentrado en especies valiosas del grupo comercial 2, con un volumen promedio individual elevado (3.4 m³/árbol). Una parte importante del potencial maderable de esta región está concentrada en especies no valiosas del grupo 5. Geográficamente la región está muy cerca de los principales centros de consumo, sin embargo la accesibilidad es difícil debido a la limitada infraestructura caminera.

3.6 Amazonía

En esta región se registraron 283 especies.(cuadro 26).

Cuadro 26. Número de especies y abundancia por grupos

de frecuencia en Amazonía (DAP > 20 cm)

| Frecuencia | Número especies | N (arb/ha) |

| Especies Frecuentes | 67 | 96.48 |

| Especies Escasas | 216 | 6.90 |

| Totales | 283 | 103.38 |

La mayor parte de ellas (76.3%), son especies escasas que en términos de abundancia solo alcanzan un 6.7% de la abundancia total (103.38 arb/ha), siendo parte de este grupo las especies comercialmente muy valiosas como la mara (Swietenia macrophylla) y roble (Amburana cereansis) que registran pocos individuos mayores al DMC

En contraste, las 67 especies frecuentes constituyen el 23.7% de todas las especies pero concentran el 93.3% de la abundancia total de estos bosques.

De las 67 especies frecuentes, solo 15 califican como especies principales (Cuadro 27). Cabe resaltar que la única especie muy valiosa que se mantiene como especie principal es el cedro (Cedrela spp.).

Las 15 especies principales constituyen apenas el 13.1% (13.5 arb/ha) de la abundancia total de la Amazonía, las más abundantes son almendrillo (Apuleia leiocarpa) y amarillo (Aspidosperma australe).

Debido a la poca abundancia de especies actualmente muy valiosas, adquiere mucha importancia la presencia de otras especies menos valiosas pero abundantes como: mururé (Clarisia racemosa), coloradillo (Hirtella bicornis), negrillo (Nectandra amazonum) del grupo comercial 3; nui (Pseudolmedia laevis) y piraquina (Duguetia quitarensis) en el grupo 4; isigo (Tetragastris altissima) y quecho (Brosimum guianense) del grupo 5; siringa (Hevea brasiliensis), pacay (Inga ingoides) y castaña (Bertholletia excelsa) del grupo de especies no maderables.

Cuadro 27. Abundancia de las especies principales

en Amazonía (DAP > 20 cm)

| Nombre común | Nombre científico | N * | Porcentaje del N total |

| almendrillo | Apuleia leiocarpa | 1.58 | 1.5% |

| amarillo | Aspidosperma australe | 1.32 | 1.3% |

| bibosi | Ficus sp. | 0.42 | 0.4% |

| cedro | Cedrela spp. | 0.49 | 0.5% |

| coquino | Pouteria macrophylla | 1.42 | 1.4% |

| guayabochi | Capirona decorticans | 0.67 | 0.6% |

| maní | Pithecellobium corymbosum | 0.63 | 0.6% |

| mara macho | Cedrelinga catenaeformis | 0.55 | 0.5% |

| paquió | Hymenaea parvifolia | 0.59 | 0.6% |

| sangre de toro | Iryanthera juruensis | 3.29 | 3.2% |

| sirari | Ormosia nobilis | 0.29 | 0.3% |

| tajibo | Tabebuia spp. | 0.85 | 0.8% |

| trompillo | Guarea guidonia | 0.61 | 0.6% |

| verdolago | Terminalia amazonica | 0.40 | 0.4% |

| yesquero | Cariniana spp. | 0.39 | 0.4% |

| Totales | 13.5 | 13.1% |

* arb/ha; N total = 103.38 arb/ha.

La castaña alcanza una abundancia promedio importante con 1.82 arb/ha la mayoría de los individuos se encuentra concentrados en las clases diamétricas superiores, mientras que la siringa con una abundancia promedio de 2.87 arb/ha concentra la mayoría de sus individuos en las clases diamétricas inferiores (Anexo 2).

El potencial de los bosques en términos de abundancia, área basal y volumen por grupo comercial muestra que al grupo 5 con clara superioridad sobre los restantes. Le siguen en términos de abundancia el grupo 4 de especies potenciales, y luego el grupo 3 (Cuadro 28).

Cuadro 28. Abundancia, área basal y volumen según grupos

comerciales en Amazonía (DAP > 20 cm)

| Grupo | N * | % | G ** | % | V *** | % |

| 1 | 0.78 | 0.76 | 0.25 | 1.64 | 2.13 | 1.84 |

| 2 | 13.78 | 13.34 | 2.68 | 17.60 | 21.92 | 18.97 |

| 3 | 15.96 | 15.45 | 2.36 | 15.50 | 16.70 | 14.45 |

| 4 | 17.52 | 16.96 | 1.98 | 13.00 | 14.45 | 12.51 |

| 5 | 41.56 | 40.23 | 5.03 | 33.02 | 33.72 | 29.19 |

| 6 | 13.70 | 13.26 | 2.93 | 19.24 | 26.62 | 23.04 |

| Total | 103.30 | 100.00 | 15.23 | 100.00 | 115.54 | 100.00 |

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha

Los grupos 1, 2 y 3 que integran especies con valor comercial actual, constituyen juntos el 29.95% de la abundancia total, el 34.74% del área basal total y el 35.26% del volumen total . Prácticamente solo un tercio del potencial maderable del bosque tiene valor comercial presente.

Los resultados promedios de la región, señalan que existen en total 103.38 arb/ha, 15.23 m²/ha y 115.54 m³/ha (Cuadro 29).

Cuadro 29. Rangos de Abundancia, Area Basal y Volumen

en Amazonía para DAP > 20 cm

| Rangos | N * | G ** | V *** |

| Mínimo | 58.03 | 10.42 | 61.81 |

| Media | 103.38 | 15.23 | 115.54 |

| Máximo | 139.37 | 18.97 | 178.16 |

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha

Los rangos entre valores máximo y mínimo son notablemente altos.

En cuanto a posibilidades de cosecha , la Amazonía ofrece en promedio 6.85 arb/ha, 3.06 m²/ha y 26.7 m³/ha (Cuadro 30).

Cuadro 30. Rangos de Abundancia, Area basal y Volumen

en Amazonía para DAP > DMC

| Rangos | N * | G ** | V *** |

| Mínimo | 4.53 | 2.18 | 15.38 |

| Media | 6.85 | 3.06 | 26.70 |

| Máximo | 11.50 | 4.87 | 49.81 |

*Arb/ha; ** m²/ha; ***m³/ha

El mayor rango de variación ocurre en el volumen, donde el valor máximos es tres veces más alto que el mínimo.

En términos relativos alrededor del 7% de la abundancia total, 20% del área basal total y el 23% del volumen total de los bosques de Amazonía corresponden actualmente a árboles maduros de especies comerciales que pueden ser incorporados en planes de aprovechamiento forestal.

Sin embargo restringiendo el aprovechamiento a las especies más abundantes de los grupos comerciales 1 y 2 (especies principales), el volumen aprovechable sería aproximadamente de 15.41. m³/ha (13.34 % del volumen total) con la distribución porcentual por especie detallada en la Figura 7.

El potencial maderable en la Amazonía está caracterizado por una alta concentración de especies y abundancia en grupos sin valor comercial actual.

Merece especial atención la especie castaña (Bertholletia excelsa) del grupo (6) de valor comercial no maderable debido a que la almendra que se obtiene del fruto ha generado en 1997 y 1998 los más altos valores de exportación de productos forestales bolivianos.

Esta región está alejada de los mayores centros de consumos internos del país y su accesibilidad es difícil, sin embargo muestra un potencial maderable importante en términos de altos volúmenes aprovechable distribuidos en pocos individuos, resultando en promedios individuales cercanos a 4 m3/árbol aprovechable.

Figura 7. Volumen de las especies principales en Amazonía (DAP > DMC)

4. DISCUSION DE RESULTADOS

4.1 La delimitación de las regiones productivas

Las delimitaciones propuestas para regiones productoras son aproximaciones de límites que responden básicamente a criterios de potencial maderable y de formaciones vegetales que se señalan en el Mapa Forestal de Bolivia (MDSMA, 1995). Sin embargo las regiones así definidas tienen bastante similitud con los conceptos, descripciones y límites físicos de las formaciones del Mapa de Vegetación de Bolivia (Killen et al., 1993) y de las Ecoregiones formuladas por el Ministerio de Desarrollo y Medio Ambiente (MDSMA,1997) (Cuadro 31).

No se han realizado hasta el momento inventarios efectivos de la cantidad de áreas con cobertura boscosa, o en otras palabras actualmente no conocemos cuantas hectáreas de bosques primarios, intervenidos y secundarios existen en el país.

Las estimaciones generalizadas de las áreas boscosas se basan en zonificaciones ecológicas a escala muy grande, por tanto incluyen todos los otros tipos de uso de la tierra (áreas urbanas, cultivos, eriales, etc), tendiendo a sobre estimaciones y por lo tanto a distorsiones del potencial de los bosques. El monitoreo deficiente de la magnitud y localización de la deforestación dieron como resultado tasas de conversión de tierras forestales contradictorias y ambiguas, por lo que tampoco esta información es adecuada para ajustar la estimación de la cobertura boscosa actual.

Para poder cuantificar con más certeza el potencial de los recursos forestales es necesario un conocimiento cuantitativo más preciso de los límites y áreas con cobertura forestal de producción maderable y no maderable. Esta evaluación deberá basarse en la legislación vigente e incorporar sistemas remotos de monitoreo a escalas operativas, los cuales deberán estar guiados por evaluaciones ecológicas y fitosociológicas (composición y estructuras de las comunidades vegetales), a fin de llegar a una síntesis cuali-cuantitativa de la extensión del recurso y una clasificación o tipología forestal consistente. Estos son los fundamentos para planificar y decidir apropiadamente las funciones productivas y de conservación de los bienes de los bosques.

Cuadro 31. Zonificaciones que corresponden a las regiones productoras

| Región productora | Mapa Forestal de Bolivia (MDSMA, 1995) | Mapa de la Vegetación de Bolivia(Killen et al., 1993) | Ecoregiones (MDSMA, 1997) |

| Bajo Paraguá | Región amazónica (Bosque perennifolio ombrófilo de baja altitud, NO inundable) | Bosque Húmedo del Escudo Precambrico (v1) | Bosque tropical transicional entre la Amazonía y la Chiquitania, 300 a 150 msnm (E1). |

| Chiquitanía | Región Chiquitana (Bosque denso o ralo mesofítico o tropófito de baja altura) | Bosque Semideciduo Chiquitano (v2) | Región de Bosque subhúmedo semideciduo del Escudo Precámbrico y la Chiquitanía 1200 – 200 msnm (E2). |

| Choré | Región amazónica (Bosque perennifolio ombrófilo de baja altitud, inundable) | Bosque Húmedo de Llanura (v3) | Región de bosque húmedo estacional subtropical de transición y tierras bajas (Beni sur y Santa Cruz oeste) (E3) |

| Guarayos | Región amazónica (Bosque perennifolio ombrófilo de baja altitud, inundable) | v1 + v2 + v3 | E1 + E2 + E3 |

| Preandino- amazónico |

Región amazónica (Bosque Perennifolio ombrófilo de baja altitud, inundable) | Bosque Húmedo de Llanura + Bosque Montano Húmedo (v4) | Región de bosque húmedo estacional subtropical de transición y tierras bajas (Beni sur y Santa Cruz oeste) (E3) |

| Amazonía | Región amazónica (Bosque Perennifolio ombrófilo de baja altitud, NO inundable) | Bosque Amazónico (v5) | Región de bosque húmedo estacional tropical de tierras bajas (Amazónico) 200 a 100 msnm (E4). |

4.2 Consideraciones sobre la riqueza florística y frecuencia

La gran biodiversidad del bosque tropical constituye un valor ecológico inestimable, mientras que en términos de manejo forestal significa un gran reto por las dificultades que plantea la presencia de un alto número de especies forestales, como ocurre en las regiones estudiadas de Bolivia (Cuadro 32).

Cuadro 32. Número de especies por grupos de frecuencia

y región productora (DAP > 20 cm)

| Región | Nº total de especies | Nº de especies escasas | Nº de especies frecuentes | Nº de especies principales |

| Chiquitanía | 246 | 210 | 36 | 14 |

| Bajo Paraguá | 240 | 169 | 71 | 19 |

| Guarayos | 281 | 220 | 61 | 22 |

| Choré | 231 | 158 | 73 | 20 |

| Preandino-amazónico | 303 | 230 | 73 | 18 |

| Amazonía | 283 | 216 | 67 | 15 |

El número de especies registradas en los inventarios oscila entre 240 (Bajo Paraguá) a 303 (Pie de Monte Amazónico), muchas de ellas son comunes en todas las regiones como por ejemplo verdolago (Terminalia sp.), tajibo (Tabebuia spp.), yesquero (Cariniana sp.), bibosi (Ficus sp.), etc. En tanto que las mayores disimilitudes de composición florística ocurren entre la región Chiquitanía y la región Amazónica, siendo las otras regiones de este estudio consideradas como regiones de transición.

Se conoce que en los bosques tropicales gran parte de las especies tienen una muy baja abundancia por hectárea, lo que reduce en forma considerable las oportunidades de convertirse en especies económicamente atractivas.

Las especies escasas (con abundancia menor a 0.25 arb/ha) son mayoría en las regiones estudiadas, ya que comprenden entre el 68% (Choré) hasta 85% (Chiquitanía) del número total de especies (Cuadro 32).

Actualmente las especies interesantes para el aprovechamiento forestal se encuentran entre las especies frecuentes (abundancia > 0.25 arb/ha) y dentro de este conjunto las especies principales de mayor valor comercial actual (grupos comerciales 1 y 2). Bajo estas condiciones la disponibilidad de especies valiosas se reduce entre 5.3 % (Amazonía) a 8.7 % (Choré) en relación al total de especies registradas.

Sin embargo, reducidos grupos de especies principales acumulan medianos a altos porcentajes de la abundancia total en la mayoría de las regiones, mostrando que pocas especies definen la estructura florística de los bosques inventariados, otra característica de los bosques tropicales.

Cabe hacer notar que en los Planes de Manejo Forestal, las especies principales participan mayoritariamente de los grupos de especies guías o canasta de especies que sustentan las propuestas de corta permisible y regulación del aprovechamiento forestal.

Las especies frecuentes de los grupos comerciales 3, 4, 5, y 6 se constituyen en potenciales especies alternativas, aunque la principal limitante es el valor comercial actual poco atractivo o desconocido.

Varias especies del grupo comercial 3, están siendo incorporadas gradualmente al mercado interno, entre ellas podemos mencionar el mapajo (Ceiba spp.), cedrillo (Spondias mombin), ajo (Gallesia integrifolia) y otras que merecen ser observadas y sometidas a estudios ecológicos, económicos y tecnológicos para su promoción y consolidación como especies alternativas. Las regiones con mayor número de especies frecuentes para los grupos comerciales 3 a 6 son: Preandino-amazónico, Amazonía, Choré y Bajo Paraguá.

4.3 Parámetros dasométricos (N, G y V) para DAP > 20 cm

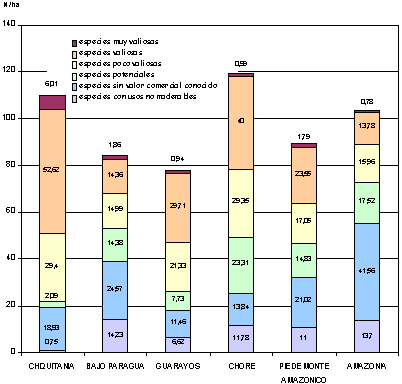

La abundancia de las regiones productoras varía entre 77.79 arb/ha en Guarayos hasta 119.27 arb/ha en Choré (Figura 8).

Los valores de área basal oscilan entre 8.55 m2/ha (Bajo Paraguá) a 17.45 m2/ha (Choré). Mientras que el volumen presenta un rango entre 43.38 m3/ha (Chiquitanía) y 115.54 m3/ha (Amazonía).

La gran área basal que registra el Choré es producto de una notable abundancia de ochoó (Hura crepitans) y bibosi (Ficus insipida) que se caracterizan por alcanzar grandes diámetros; solo estas dos especies suman en promedio 5 m³/ha.

La Amazonía supera ampliamente en volumen a las demás regiones por la presencia de árboles de gran envergadura como los reportados para árboles de castaña (Bertholletia excelsa), que elevan notablemente el volumen maderable de la región. Sin embargo esta especie no se incluye al momento de estimar el potencial de cosecha madera, ya que el único producto comercial que se permite cosechar de la castaña son los frutos y semillas.

Observando como varían los parámetros considerados en cada región (figura 8) se pueden distinguir dos grupos de regiones: un grupo con volúmenes maderables notablemente más altos y que está asociado a climas más húmedos (Choré, Preandino-amazónico y Amazonía) y el otro con volúmenes menores correspondiendo a regiones de climas más secos (Guarayos, Bajo Paraguá y Chiquitanía).

Sin embargo las diferencias no solo deben ser explicadas con base en supuestos ecológicos, es importante tomar en cuenta que el estado actual de los bosques también responde a la presiones sociales y económicas que los distintos agentes han llevado a efecto desde inicios de la década de los setenta (Pacheco, 1998).

Figura 8. Abundancia (N), Area Basal (G) y Volumen (V)

por región productora – DAP > 20 cm.

4.4 Abundancia de los grupos comerciales para DAP > 20 cm.

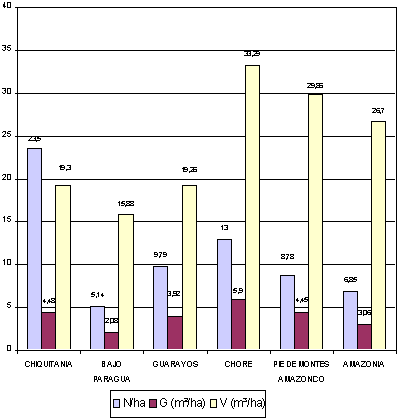

El análisis comparativo por grupos comerciales se realiza en función de la abundancia puesto que el área basal y volumen tienen un comportamiento similar. En todas las regiones resalta la baja proporción de especies muy valiosas, del grupo comercial 1, que varía desde 5.47% (6.01 arb/ha) en Chiquitanía hasta menos de 1% en los bosques de Amazonía y Choré respectivamente (Figura 9).

Figura 9. Abundancia por grupos comerciales

y por región productora DAP > 20 cm

El número de especies consideradas actualmente muy valiosas también es bajo y varía entre 2 a 5 especies.

La causa más probable de la baja proporción de abundancia de las especies muy valiosas apunta hacia el intenso aprovechamiento selectivo, pero al no contar con datos de bosques no intervenidos se puede suponer también que en ciertas regiones existe una escasa abundancia natural de estas especies.

La alta proporción de especies de los grupos 2 y 3 muestra la tendencia de incorporar nuevas especies al mercado debido a la escasez y agotamiento de las especies consideradas hasta ahora como muy valiosas del grupo comercial 1.

La abundancia, de los grupos 1, 2 y 3 que integran a especies que tienen valor comercial actual, varía entre 29.95 % (Amazonía), 66.82 % (Guarayos) a 80.18 % (Chiquitanía); estos valores pueden ser asumidos como las diferencias del potencial comercial de los bosques y podrían ser consecuencia de las condiciones de accesibilidad, infraestructura y distancia de las regiones productoras a los principales centros de consumo del país y puertos de exportación.

La región amazónica se encuentra lejos y poco accesible desde las principales ciudades bolivianas por lo que se tiende a aprovechar solo las especies de mayor valor comercial (grupo 1) y dirigidas casi exclusivamente al mercado externo, mientras que la regiones Guarayas y Chiquitanas por sus vías estables, accesibilidad y cercanía a los principales centros urbanos y áreas de desarrollo agroindustrial, son demandadas por un mayor número de especies para mercados internos y externos(ITTO, 1996; Pattie y Merry, 1999).

En este sentido la Chiquitanía concentra el 75% de la abundancia de árboles potencialmente aprovechables en los grupos comerciales 2 y 3. Al contrario en la Amazonía los grupos comerciales 5 y 6 concentran el 53% de la abundancia; cabe destacar que el grupo de especies no maderables alcanzan el 13% de la abundancia dominando en este la castaña (Bertholletia excelsa) y siringa (Hevea brasiliensis).

A pesar de que Chiquitanía y Amazonía tienen un valor de abundancia parecida, difieren notablemente en términos de composición y volumen. La Amazonía tiene un volumen total 2.65 veces más alto que el de la Chiquitanía.

En base al análisis correspondiente de los grupos comerciales se observa la necesidad de encarar el aprovechamiento bajo estrategias diferentes; en el caso de la Chiquitanía y Guarayos es aconsejable profundizar procesos de industrialización para las especies de los grupos 1, 2 y 3, mientras que en Amazonía, Preandino-amazónico y Bajo Paraguá se deberá favorecer la promoción tecnológica y económica de nuevas especies de los grupos 3, 4 y 5 por su alta abundancia.

Las demás regiones presentan situaciones intermedias: Choré y Guarayos presenta mayor abundancia en los grupos con valor comercial actual mientras que Bajo Paraguá y Preandino-amazónico muestran que existe mayor cantidad de árboles en los grupos que no tienen valor comercial actual y el grupo no maderable.

4.5 Parámetros dasométricos (N, G y V) para DAP > DMC

El análisis de los parámetros dasométricos aprovechables pretende mostrar el potencial maderable que los bosques ofrecen tomando en cuenta árboles mayores al Diámetro Mínimo de Corta (DMC), calidades de fuste 1 y 2, grupos comerciales 1, 2 y 3, incluyendo este último grupo comercial (3) como un elemento de refuerzo a la potencialidad, debido a que muchas especies de este grupo aunque no son regularmente aprovechadas, son las más próximas a incorporarse.

Comparando entre regiones se observa que la Chiquitanía alcanza el valor más alto de abundancia de individuos potencialmente aprovechables sumando 23.5 arb/ha, mientras que el valor más bajo se registra en Bajo Paraguá con 5.14 arb/ha (Figura 10).

Figura 10. Abundancia (N), Area Basal (G) y Volumen (V) por región productora (DAP> DMC).

Los valores de área basal fluctúan entre 2.08 m2/ha (Bajo Paraguá) y 5.9 m2/ha (Choré), mientras que el volumen potencialmente aprovechable varía entre 15.88 m3/ha (Bajo Paraguá) y 33.29 m3/ha (Choré).

La región de Choré mantiene un importante potencial cosechable por la notable abundancia del ochoó (Hura crepitans) y bibosi (Ficus spp.), especies con poblaciones de árboles de grandes dimensiones, debido a que la explotación maderable fue tradicionalmente dirigida a un aprovechamiento selectivo de especies muy valiosas.

Observando la Figura 10 se distinguen los dos grupos de regiones ya mencionadas: el primero correspondería a climas más húmedos (Choré, Preandino-amazónico y Amazonía) y el segundo a climas más secos (Guarayos, Bajo Paraguá y Chiquitanía). El primer grupo de regiones mantiene volúmenes maderables notablemente más altos y menor variabilidad entre los valores de abundancia, área basal y volumen.

Aunque la Amazonía presenta el más alto volumen total para árboles con DAP > 20 cm, baja a un tercer lugar cuando se comparan entre regiones los volúmenes aprovechables mayores al DMC. Esto se debe a que 64.7 % volumen total está concentrado en los grupos comerciales 4, 5 y 6.

En contraste vemos que Choré presenta el más alto volumen aprovechable, debido a la alta concentración de sus árboles (71.2%) en los grupos comerciales 1, 2 y 3.

La región de Preandino-amazónico queda como segunda región en volumen aprovechable, debido a las buenas dimensiones de sus árboles y por ser una región nueva en el aprovechamiento forestal.

Chiquitanía, Guarayos y Bajo Paraguá presentan volúmenes aprovechables relativamente bajos. En el caso de Chiquitanía se puede explicar por las dimensiones pequeñas de los árboles siendo la única región que presenta un promedio individual de volumen aprovechable menor a 1 m3/ha; mientras que en Bajo Paraguá se debe a una reducida abundancia.

Según los resultados encontrados la proporción aprovechable del bosque varía entre 7-21 % de la abundancia, 23-38% del área basal y 23-44% del volumen. Tomando el área basal como referente de la intensidad de extracción y asumiendo que esta se realizará con técnicas de bajo impacto, se puede también asumir que muchos casos se necesitarán de tratamientos silviculturales adicionales para promover el crecimiento y regeneración natural de los bosques aprovechados.

Es necesario aclarar nuevamente que los resultados para la porción aprovechable de los bosques debe ser considerada como un valor de referencia el cual estará afectado por los siguientes condiciones que harán variar las posibilidades de cosecha u corta permisible:

* La escasez inducida o natural de las especies consideradas de alto valor comercial y su distribución espacial irregular en las áreas bajo manejo.

* Inseguridad y lentitud en nuevos procesos de industrialización de especies menos conocidas, especialmente los grupos comerciales 2 y 3.

* Factor de seguridad (20% abundancia) exigido por las normas vigentes (RM 248/98) para garantizar funciones ecológicas y cosecha en el segundo ciclo.

* Fluctuaciones de la demanda y precios en mercados nacionales e internacionales que afectan a todos los productos del bosque.